O texto de Libera sobre o anarquismo durante a ditadura militar brasileira (1964–1985) abre uma porta importante: ele não apenas recupera fatos, mas sugere, ainda que de forma sintética, um diagnóstico político e organizativo. A partir dele, é possível aprofundar uma análise que vá além da cronologia e toque em questões estruturais: por que o anarquismo entrou tão fragilizado na ditadura? Como a repressão atuou sobre um movimento já disperso? O que significaram as tentativas de reorganização? E, sobretudo, o que essa experiência ensina para quem hoje tenta construir um anarquismo com inserção social e continuidade histórica?

Aqui uma leitura em vídeo desse artigo importante:

Um movimento que entra na ditadura já enfraquecido

Quando o golpe de 1964 ocorre, o anarquismo brasileiro não está em seu auge, mas em um momento de refluxo. Ao contrário do que se viu no Uruguai, com a Federação Anarquista Uruguaia (fAu), ou na Argentina, onde existiam tradições organizativas mais consolidadas, no Brasil não havia uma organização política anarquista de caráter nacional, programático e classista capaz de orientar a militância.

Nos anos 1950, a militância anarquista já enfrentava dificuldades para manter sua inserção sindical, restrita a alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto de uma organização política nacional naufragara, e o principal eixo de articulação se dava por meio de jornais e centros culturais. O Libertário, em São Paulo, e Ação Direta, no Rio de Janeiro, funcionavam como polos de comunicação e encontro, mas não substituíam uma organização com linha política definida, mecanismos de decisão e estratégia de longo prazo.

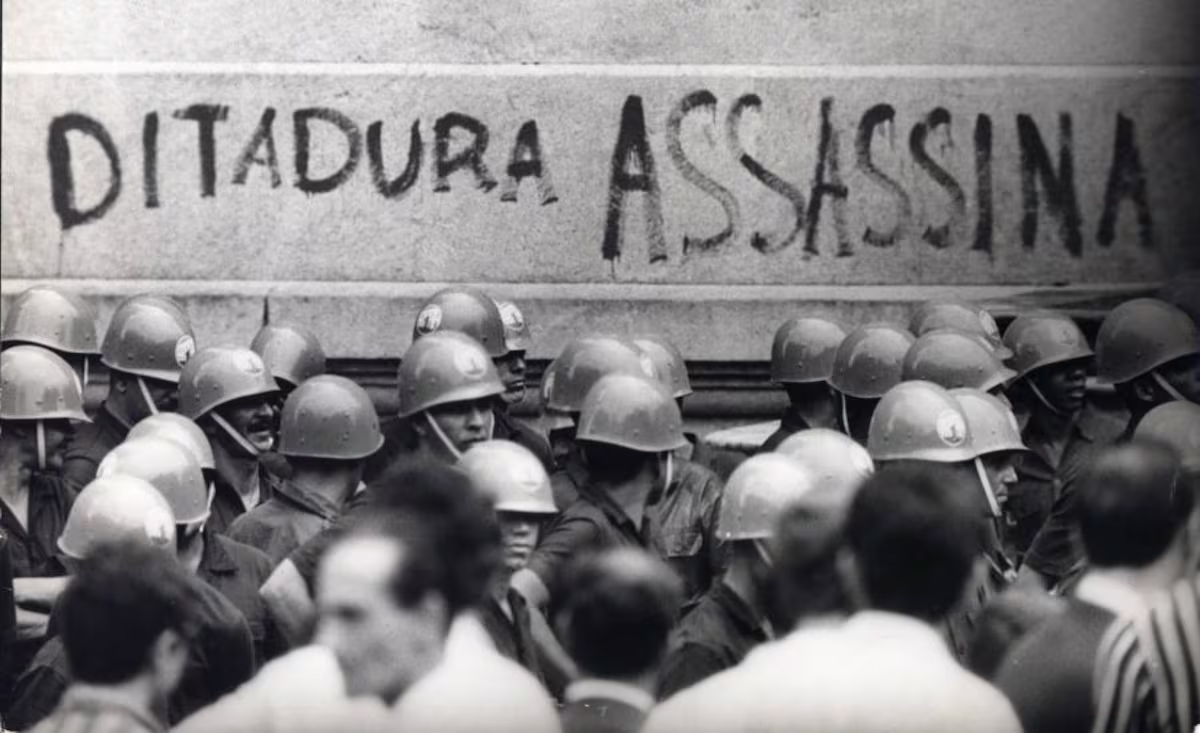

Os centros culturais, como o Centro de Cultura Social (CCS) em São Paulo e o Centro de Estudos Professor José Oiticica (CEPJO) no Rio, tinham uma vocação que ia além do “culturalismo fechado”: buscavam se projetar para bairros populares, articulando cultura e luta de classes. No entanto, essa intenção não se traduziu em uma estrutura organizativa capaz de resistir a um contexto de guerra social aberta como o que se instalaria com a ditadura. O golpe não destruiu uma organização forte; ele atingiu um campo já fragmentado, com pouca capacidade de coordenação nacional e com uma base social limitada.

Essa fragilidade de partida é central para entender o que vem depois. A repressão militar é brutal, mas ela encontra um movimento que já não tinha, há algum tempo, um eixo político comum. Isso faz com que a história do anarquismo na ditadura não seja apenas a história de uma derrota imposta de fora, mas também a expressão de limites internos acumulados ao longo de décadas.

A militância estudantil como último espaço de fôlego

Diante da dificuldade de inserção no sindicalismo e em movimentos populares, o campo estudantil aparece como um dos últimos espaços em que o anarquismo consegue alguma vitalidade. O surgimento do Movimento Estudantil Libertário (MEL) é um exemplo disso. Impulsionado por jovens libertários, o MEL tinha um objetivo claro: influenciar o movimento estudantil e coordenar estudantes anarquistas, com a perspectiva de construir uma organização local e, posteriormente, nacional.

O MEL atuou dentro da UNE, que naquele momento ainda era uma organização de luta, apesar de seus limites. Participou de passeatas, enfrentou repressão nas ruas e teve presença em estados como Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Essa atuação mostra que, mesmo sem uma organização política consolidada, havia capacidade de iniciativa, criatividade militante e disposição para o enfrentamento.

No entanto, essa energia esbarrava em dois limites. O primeiro era externo: a repressão. Em 1969, já sob o endurecimento do regime, 18 militantes libertários do Rio de Janeiro foram presos e alguns torturados por agentes da Aeronáutica. Processados com base na Lei de Segurança Nacional, só seriam absolvidos em 1972, após um longo esforço jurídico. Esse episódio teve um efeito devastador sobre o MEL e sobre o CEPJO, desarticulando núcleos que poderiam ter funcionado como embriões de uma reorganização mais ampla.

O segundo limite era interno: o MEL, por mais importante que fosse, não estava ancorado em uma organização política anarquista com linha programática. Ele surgia como uma iniciativa específica, localizada, que não se articulava a um projeto estratégico mais amplo. Isso faz com que, uma vez atingido pela repressão, o movimento estudantil libertário não tivesse uma retaguarda organizada capaz de absorver o golpe, reorganizar quadros, redefinir tarefas e seguir acumulando forças.

O MEL, assim, revela um padrão: iniciativas valiosas, mas isoladas; militância generosa, mas sem uma estrutura que garanta continuidade histórica. A repressão, nesse contexto, não apenas reprime; ela interrompe processos que já eram frágeis em sua base organizativa.

O vazio organizativo de 1972 a 1977

O período entre 1972 e 1977 é descrito no texto como talvez a fase mais difícil do anarquismo brasileiro no século XX, em termos de relevância social e atuação pública. A luta armada, conduzida majoritariamente por organizações marxistas, é esmagada pela repressão, e o regime militar amplia seu controle sobre a sociedade. Nesse contexto, qualquer oposição é alvo de vigilância e violência, não apenas quem pega em armas.

Os anarquistas, que não estavam no centro da luta armada, também sofrem os efeitos desse clima. Não são, em geral, procurados como “inimigos prioritários”, mas não têm condições de atuar publicamente. As atividades se reduzem a reuniões semiclandestinas, sem grande capacidade de mobilização. A imprensa anarquista, que já vinha enfraquecida, é praticamente desbaratada. Não há jornais de circulação regular, não há um órgão de expressão que articule debates, memórias, análises e orientações.

Esse vazio organizativo não é apenas um “tempo de silêncio”; ele é um tempo de perda de continuidade. Sem imprensa, sem espaços públicos de encontro, sem uma organização política que mantenha uma linha, a memória militante se fragmenta. Cada grupo, cada indivíduo, tenta sobreviver como pode, mas a capacidade de acumular experiência coletiva se reduz drasticamente.

A comparação com o Uruguai, feita no texto, é importante. Lá, a fAu, mesmo sob duríssima repressão, com mortos e desaparecidos, conseguiu preservar uma memória organizativa e uma linha política. Isso não impediu derrotas, mas permitiu que, após a ditadura, houvesse um ponto de apoio para a reorganização. No Brasil, a ausência de uma organização programática fez com que o anarquismo entrasse na transição democrática com muito menos acúmulo político e organizativo.

A retomada nos anos 1970: oxigenação teórica, limites organizativos

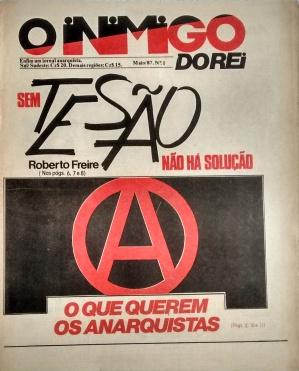

A partir de 1977, com o início da transição pactuada e o esgotamento da luta armada, abre-se um novo cenário. É nesse contexto que surge o jornal O Inimigo do Rei, impulsionado por estudantes baianos. O jornal cumpre um papel importante de rearticulação e difusão do anarquismo, especialmente entre novas gerações.

Uma das contribuições mais relevantes de O Inimigo do Rei é a incorporação de novas pautas e ferramentas teóricas. Questões raciais, de gênero, ecológicas, indígenas e sexuais ganham espaço, ampliando o horizonte da reflexão libertária. Essa oxigenação é fundamental para que o anarquismo não se limite a repetir fórmulas do início do século XX, mas dialogue com conflitos emergentes e com novas formas de opressão.

No entanto, essa ampliação teórica convive com um problema estrutural: a falta de coesão interna e de síntese organizativa. O jornal se torna um espaço de articulação, debate e expressão de diferentes correntes, mas não está vinculado a uma organização política anarquista programática. Ele funciona como um “lugar de encontro”, quando poderia ser um instrumento de uma organização com linha definida.

Essa ausência de um eixo organizativo faz com que divergências teóricas e políticas se expressem de forma dispersa, sem mecanismos de elaboração coletiva e decisão. Em vez de produzir unidade na diversidade, o jornal acaba refletindo e, em certa medida, amplificando a fragmentação. O resultado é que, apesar da riqueza de debates, o anarquismo não consegue transformar esse acúmulo em força organizada com capacidade de intervenção nacional.

Paralelamente, há experiências importantes de inserção social. Coletivos sindicais atuam no funcionalismo público e entre jornalistas. Surge o Coletivo Oposição Sindical. No movimento estudantil, tenta-se organizar a Federação Libertária Estudantil (FLE). Em bairros populares, há iniciativas de organização comunitária ainda durante a ditadura. Todas essas experiências mostram que o anarquismo não estava morto; havia militância, havia prática, havia tentativa de enraizamento.

Mas, novamente, o problema é a falta de um planejamento consistente, que só poderia ser formulado em uma instância política específica de anarquistas. Sem essa instância, cada experiência tende a ficar isolada, dependente da energia de poucos militantes, vulnerável a mudanças conjunturais e à repressão. O que poderia ser um processo de acumulação articulada se torna uma soma de iniciativas desconectadas.

A questão central: a ausência de uma organização política anarquista

O texto de Libera é explícito em seu diagnóstico: a falta de uma organização política anarquista, com linha comum, classista e revolucionária, foi um fator decisivo para limitar o papel do anarquismo durante a ditadura e na redemocratização. Essa afirmação merece ser aprofundada, porque ela toca em um debate histórico dentro do próprio anarquismo.

Uma organização política programática não é apenas um “grupo de afinidade ampliado”. Ela supõe unidade teórica mínima, definição estratégica, critérios de inserção social, mecanismos de decisão e disciplina militante. Não se trata de substituir os movimentos sociais, mas de atuar neles com uma linha clara, acumulando forças, formando quadros, garantindo continuidade entre gerações.

No caso brasileiro, a ausência dessa organização fez com que o anarquismo dependesse, em grande medida, de iniciativas espontâneas, de conjunturas favoráveis e da energia de indivíduos ou pequenos grupos. Quando a repressão apertou, quando houve prisões, torturas, exílios, não havia uma estrutura capaz de reorganizar, redistribuir tarefas, preservar a memória e seguir atuando. Cada golpe da ditadura tinha um efeito desproporcional, porque atingia estruturas frágeis.

Além disso, a falta de unidade teórica e política dificultou a elaboração de uma estratégia específica para o contexto de ditadura. Enquanto outras correntes da esquerda, com todos os seus erros, discutiam formas de luta, alianças, táticas de sobrevivência e acumulação, o anarquismo brasileiro não conseguiu formular uma linha comum. Isso não significa que não houve resistência, mas que ela foi fragmentada, sem um horizonte estratégico compartilhado.

Ao final da ditadura, essa ausência se traduz em dificuldade de reorganização. Enquanto no Uruguai a experiência da fAu permite uma retomada mais rápida e articulada, no Brasil o anarquismo chega à redemocratização com pouca capacidade de intervenção nacional, muito fragmentado e com baixa visibilidade social. A história não se reduz a esse fator, mas ele é central para entender por que o anarquismo, apesar de sua presença, não se converteu em uma força mais estruturada no período.

Lições estratégicas para o presente

A análise desse período não é um exercício de nostalgia nem de mera lamentação. Ela é, ou pode ser, uma ferramenta de formação e de estratégia para o presente. O texto de Libera insiste na necessidade de sermos generosos, mas também críticos e autocríticos. Isso significa reconhecer o valor das experiências passadas, sem idealizá-las, e aprender com seus limites.

Uma primeira lição é que a organização política não é um luxo reservado a momentos de calma. Ao contrário, é justamente em contextos de crise, repressão e instabilidade que ela se mostra mais necessária. Se o anarquismo pretende ser mais do que uma soma de iniciativas dispersas, precisa de instâncias que articulem teoria, estratégia e prática, com inserção social real e continuidade histórica.

Uma segunda lição é que inserção social não se constrói apenas com presença episódica em lutas. O MEL, os coletivos sindicais, as experiências comunitárias mostram que é possível intervir em diferentes frentes. Mas, sem um projeto estratégico, essas intervenções tendem a se esgotar com o tempo. Inserção social exige planejamento, formação de militantes, acúmulo de experiências e capacidade de aprender com derrotas.

Uma terceira lição é que a memória militante é parte da luta. Resgatar a história do anarquismo na ditadura não é apenas um gesto de homenagem; é uma forma de construir referências, entender erros e acertos, e evitar repetir padrões de fragmentação. A memória, quando articulada a uma prática presente, se torna ferramenta de organização.

Por fim, há uma lição que atravessa todas as outras: a necessidade de articular horizonte socialista e libertário com formas concretas de organização. O futuro desejado não se constrói apenas com princípios, mas com estruturas, práticas e estratégias que permitam acumular força ao longo do tempo, inclusive em contextos adversos como o de uma ditadura.

Para que Esta História Sirva à Luta

O anarquismo durante a ditadura militar brasileira não foi inexistente, nem irrelevante. Ele se expressou em jornais, centros culturais, movimentos estudantis, experiências sindicais e lutas comunitárias. Houve coragem, houve criatividade, houve resistência. Mas tudo isso se deu sobre uma base organizativa frágil, marcada pela ausência de uma organização política programática, classista e revolucionária.

A repressão estatal explica uma parte importante das dificuldades, mas não explica tudo. A outra parte está nos limites internos: fragmentação, falta de unidade teórica e política, ausência de planejamento estratégico. É nesse ponto que a análise se torna mais incômoda, mas também mais útil.

Revisitar essa trajetória, como faz o texto de Libera, é um ato de responsabilidade histórica. Não para julgar o passado com superioridade, mas para aprender com ele. Se o objetivo é, de fato, caminhar rumo a um futuro socialista e libertário, é preciso encarar de frente a pergunta que atravessa toda essa história: que tipo de organização o anarquismo precisa construir para não voltar a ser, em momentos decisivos, apenas uma presença dispersa, generosa, mas politicamente limitada?